「環境講演会」を開催しました

更新日:2025年3月26日

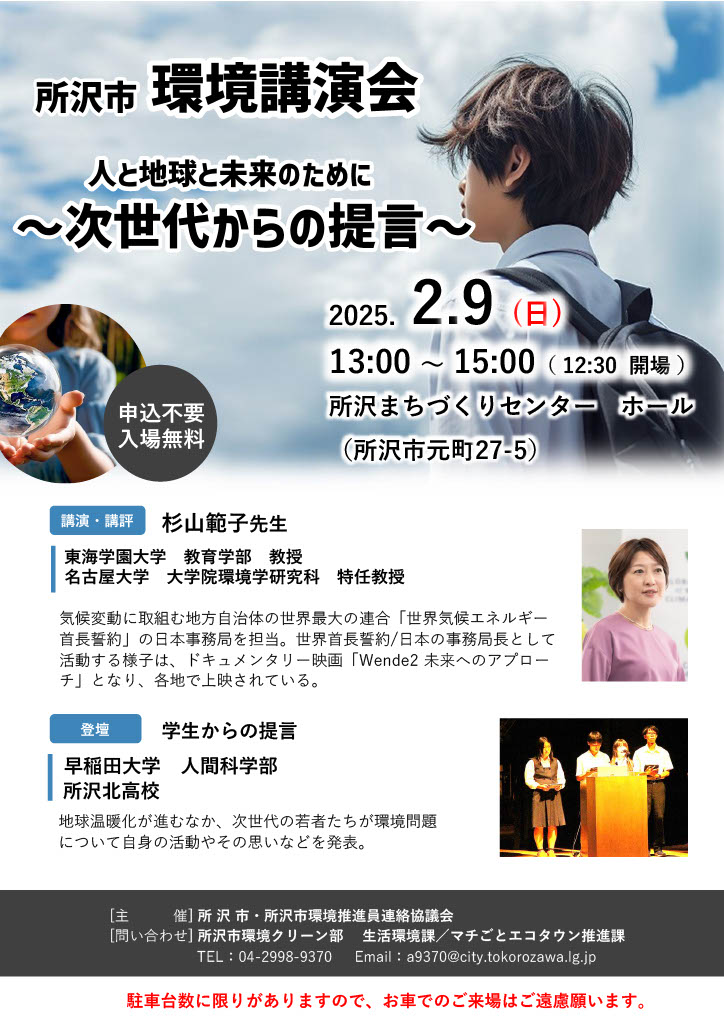

所沢市では市内11地区から選出された環境推進員が、健康で快適な潤いのある生活環境を作ることを目的に、行政と市民をつなぐ地域のリーダーとして、様々な活動をしています。今回、『人と地球の未来のために~次世代からの提言~』と題し、所沢市と所沢市環境推進員連絡協議会共催による環境講演会を開催しました。

概要

日時

令和7年2月9日(日曜)午後1時から午後3時

開場:午後0時30分

場所

所沢まちづくりセンターホール

主催

所沢市・所沢市環境推進員連絡協議会

プログラム

講演

テーマ 地球沸騰化の時代、私たちの未来を考える

杉山 範子 先生

東海学園大学 教育学部 教授

名古屋大学 大学院環境学研究科 特任教授

気候変動に取組む地方自治体の世界最大の連合「世界気候エネルギー首長誓約」の日本事務局長として活躍。

地球沸騰化の時代

2023年の記録的な気温の高さに、アントニオ・グテーレス国連事務総長は地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来たと警告しましたが、2024年はそれを上回る観測史上最も暑い年となりました。

気候正義(Climate Justice)

世界の科学者などによる国連の政府間組織(IPCC)の報告では、2100年の地球の気温は産業革命前と比べ、最悪のシナリオでは4°C以上も上がると予測されていいて、その影響は大人たちではなく子どもたちが強く受けることになります。このような世代間の不衡平も気候正義(Climate Justice)に反すると言われるようになりました。地球温暖化の原因を作ってきた私たち大人ができる限りのことをして次の世代にバトンタッチする必要があるのです。

我慢だけでは

地球温暖化の主な原因は、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスです。特に、日本で排出される二酸化炭素の80%以上はエネルギーに起因しているので、脱炭素社会への転換にはエネルギー改革が不可欠です。迅速かつ大胆な対策が求められていて、私たちの我慢だけではこの気候危機を解決できません。快適で便利ながらも、二酸化炭素をほとんど出さない街づくりを考える必要があります。

若者たちの声

中学生や高校生などの若者たちが声を上げることも重要です。世界中の若者たちが気候危機に関して声を上げ始めています。若い世代の学生さんたちと一緒に未来に向けた新しい取組を考えていきたいと思います。

バックキャスティング・アプローチ

それには、「バックキャスティング・アプローチ」という考え方が大切です。これは、まずどんな未来を目指すのかを考え、その未来に到達するために今から何をするべきかを導き出す考え方です。将来をしっかり見据えなければ大胆な取組につながりません。皆さんも、どのような未来を創りたいのかをぜひ思い描いてみてください。

「緩和策」と「適応策」

気候変動対策には「緩和策」と「適応策」の両方への取り組みが必要です。特に「適応策」は、災害や熱中症など、地域ごとに違う弱点やリスクを把握し、それに備えることです。皆さんも地域の弱点をしっかり確認してみてください。

「Think Globally、 Act Locally」

私たちは、美しい地球という惑星で、さまざまな生き物と共に「生きています」。その意識を持ちながら「Think Globally、 Act Locally」(地球規模で考え、地域で行動する)の考えで、所沢市から持続可能なまちづくりを進めていきましょう。

![]() 「地球沸騰化の時代、私たちの未来を考える」スライド(PDF:7,482KB)

「地球沸騰化の時代、私たちの未来を考える」スライド(PDF:7,482KB)

登壇

早稲田大学人間科学部、所沢北高校の学生が環境問題について自身の活動やその思いなどを発表しました。

県立所沢北高校 田口さん

発表概要

学校での「カーボンニュートラルセミナー」をきっかけに、環境問題への関心が高まりました。早稲田大学でのホタル鑑賞会や「カーボンニュートラルカードゲーム」などの体験を通じて、知識と実体験の違いを実感し、行政や企業だけでなく市民の協力が不可欠であることを学びました。「環境に向き合う人、行政、企業に同調できる社会」を目指して、今日から行動をしていきましょう。

県立所沢北高校 森田さん

発表概要

カーボンニュートラルやゼロカーボンについて多くの人が理解していない現状を受け、まず自分が学ぶ必要があると感じました。イベントに参加し、世代を超えた協力の大切さを実感しました。環境問題は自分の未来に影響するため、カーボンニュートラルに関する知識を深め、周囲にも意識を広める活動が重要です。幅広い世代に理解を促すイベントを企画し、高校生の視点からSNSでも情報発信を行いたいです。

県立所沢北高校 高橋さん

発表概要

私は環境問題に興味を持ち、所沢市の主催の有機栽培や早稲田大学で行われたホタルの鑑賞を経験しました。これらの活動を通じて、地球温暖化とさまざまな分野の関係を実感しました。高校生にもこの重要性を伝え、環境を身近な問題として感じてもらいたいと考えています。更なる知識を深め、リーダーシップを発揮しながら、多くの若者に環境についての関心を広めていきたいと思います。

早稲田大学 高坂さん

発表概要

市民フェスティバルで実施した巨大環境すごろくを通じ、環境問題が地域の絆を深めること、行動変容を促す重要性を実感しました。環境問題は急速な対応が求められています。未来を守るためには、「誰かがやってくれる」と待つのではなく、私たち自身が今行動する必要があります。地球環境だけでなく、私たちが築いてきた文化や人と人とのつながりも、次の世代へ引き継ぐ責任があります。小さな日常の行動の積み重ねが社会全体の力となり、環境を守ることが特別ではない当たり前の社会の実現につながるはずです。まずは身近な行動から始め、未来へ向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

講評

学生の発表を受けて、杉山先生より講評をいただきました。

学生それぞれの発表に対するコメントの他、「知識を得るだけでなく、体験をすることで1歩先に進んでいる」、今後は「大人たちを変えていくこと」、「大人が変われるような行動変容を考えて欲しい」というお話がありました。

当日の様子をYouTubeにアップしました!

当日の様子をまとめた動画をYouTubeに掲載しています。ぜひご覧ください。

動画はこちら(外部サイト)または画像ををクリック!

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課

住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階

電話:04-2998-9370

FAX:04-2998-9195