令和7年度 利用調整指数表の考え方

更新日:2025年8月18日

1 はじめに

所沢市内の保育園等(注記)の入園につきましては、客観的な指標により公平に判断するため利用調整を行います。

利用調整は、保育園等への入園申請をする児童(申請児童)が保育園等での保育をどれだけ必要としているかを、提出された書類から点数化します(この点数を「利用調整指数(指数)」と呼びます)。次に、指数の高い児童から順番に、希望する保育園等のなかで空いている施設をご案内します(詳しくは下記「3 利用調整について」をご覧ください)。

この「利用調整指数表の考え方」では、利用調整の仕組み、指数を記載した利用調整指数表のそれぞれの項目についての説明や、よくある質問を掲載しています。

注記:保育園等・・・この「利用調整指数表の考え方」の中では、認可保育園、認定こども園(1号認定を除く保育園部分)、地域型保育事業(事業所内保育事業の従業員枠を除く)を指します(以降の「保育園等」も同様です。また、特に指定のない場合は所沢市内の施設を指します)。

2 指数について

指数は、「基本指数」と「調整指数」の二つの項目を合計したものになります。

この指数は各家庭の状況を点数化していることから、原則として児童1人の申請に対し1つの合計点となります。

注記:ただし、「申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており地域型保育事業所や2歳児クラスまでの認可保育園を卒園・卒室して4月入園を希望する場合」についての点数は、国の優先利用の考え方に基づき希望施設ごとに合計点数が変動します。

基本指数(利用調整指数表の表面)

基本指数とは、保護者の方が児童を保育することが困難な理由(事由)ごとに、保育の必要性を点数化したものを指します。

例えば、父母ともに平日仕事をしていて児童を家庭で保育することが難しい状況(労働)であれば、父母それぞれの所定労働時間等に応じて点数化したものが基本指数となります。

調整指数(利用調整指数表の裏面)

調整指数とは、基本指数以外での家庭の状況を点数化したものを指します。

所沢市の場合、調整指数は「家庭状況」(申請児童以外に兄弟姉妹がいる、生活保護を受けているなど)と、「申請児童の現在の保育先」(認可外保育施設を利用しているなど)の2つの内容を調整指数として点数化しています。

3 利用調整について

利用調整の方法

利用調整は以下の方法で行われます。

- 申請者から提出のあった書類に基づき指数を算出します。

- 指数の合計点の高い児童から保育園等のご案内をします。

- ご案内する保育園等は申請書で希望をした保育園等になります。第一希望から順番に確認していき、空きのある保育園等へのご案内をします。

指数の合計点数が同点となる場合

指数の合計点が同点になる場合は、次の方法でご案内する順番を決定します。

(1)下表を参照し、父母それぞれが該当する事由でのポイントの合計が高い世帯を優先します(下表は「利用調整指数表」の裏面下部にも掲載しています)。なお、虐待・DVは世帯合計で20点です。

| ポイント | 事由 |

|---|---|

| 20 | 虐待・DV |

9 |

災害 |

| 8 | ひとり親 |

| 7 | 疾病・障害 |

| 6 | 労働 / ひとり親に準ずる場合 |

| 5 | 介護・看護 |

4 |

就学 |

| 3 | 出産 |

| 2 | 求職活動 |

指数の合計点数が同点となる場合の優先順位を決めるためのポイントの表

例)A男さんの世帯

指数:73点

事由:父「労働」、母「就学」

例)B男さんの世帯

指数:73点

事由:父「労働」、母「労働」

⇒指数が同点のため、父母それぞれの事由で順番を決めます。

この場合、A男さんの世帯は、父「労働」6点、母「就学」4点で、世帯ポイントは10点となります。

一方、B男さんの世帯は、父「労働」6点、母「労働」6点で、世帯ポイントは12点になります。

このため、審査結果はB男さんの世帯が優先されます。

- 世帯ポイントは、同点となった世帯の優先順位を決めるために用いられるもので、指数ではありません。

- 上の表で、事由「ひとり親」について、例えば母子家庭で母の事由が「労働」であった場合、世帯ポイントは、父「ひとり親」8点、母「労働」6点、合計14点となります。

(2)(1)で同点だった場合は、世帯の基本指数の高い家庭を優先します。

(3)(2)でも同点だった場合は、令和7年度8月1日入園利用調整までは、令和6年度市民税非課税世帯及び所得割額の少ない家庭を、令和7年度9月1日入園利用調整以降は、令和7年度市民税非課税世帯及び所得割額の少ない家庭を優先します。

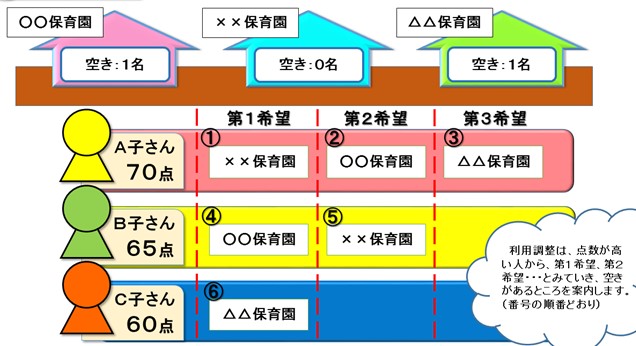

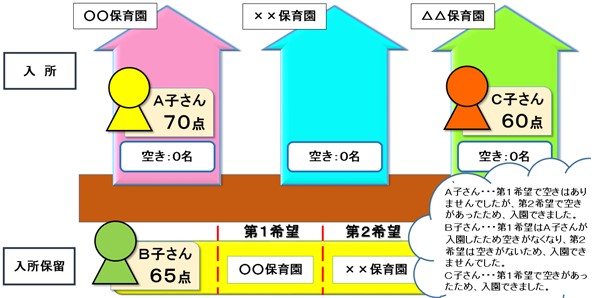

参考:利用調整の図解

審査前

審査後

よくある質問

Q:希望する保育園等は、1園だけ(単願)にしたほうが入園しやすいと聞きましたが本当ですか?

A:希望する保育園等が少ないと入園しやすくなる、ということは原則ありません。

利用調整は、指数の高い家庭から順番に、申請書に書かれた保育園等で空きが生じている施設をご案内します。他にも希望する保育園等があるにも関わらず、1園だけを希望して申し込むと、その施設に入れるかどうかだけで調整されることになり、その1園に空きがなければ、どこにも入園ができないということが考えられます(希望欄に記載のない保育園等につきましては、利用調整時に空きが生じたとしても調整の対象になりません)。

利用を希望する保育園等は、受入れ予定表(空き情報)で空きがない園も含めて、全て記載してください。なお、希望する保育園等の数に制限はありません。

また、1つの保育園等を重複して記載した場合は、最上位の保育園等のみを有効とさせていただきます。

例)希望する保育園等が次のように記載されていた場合

(1)希望施設が、第1希望:A園、第2希望:B園、第3希望:A園 の場合

⇒第1希望:A園、第2希望:B園、という申請内容と判断します。

(2)希望施設が、第1希望:A園、第2希望:A園、第3希望:A園 の場合

⇒第1希望:A園、という申請内容(単願)と判断します。

注記:兄弟姉妹共に在園していて転園申請を行う場合、希望園を制限することで加点となる(入園しやすくなる)ケースがあります。詳細は後述の「入園翌年度以降の転園」をご覧ください。

Q:合計点65点のB子さんが第1希望に○○保育園を記載し、合計点70点のA子さんも第2希望に○○保育園を希望していた場合、どちらが優先して利用調整されるのですか?

A:合計点の高い方から利用調整されます(この場合はA子さんになります。上記の図をご覧ください)。希望施設の順番を変更することで保育園等へ入りやすくなるということはありませんので、希望する順番に保育園等を記入してください。

Q:早めに提出したいのですが、提出する証明書等の証明日はいつからの日付が有効ですか?

A:「入園のしおり」P10【表8】にある、受付開始日以降(4月入園申込み時のみ9月1日以降)に作成された書類を提出してください。

4 令和7年度 利用調整指数表について

基本指数(利用調整指数表の表面)

基本指数は提出していただいた申請書の内容に基づき、父母それぞれで1つずつ選択した事由ごとに適用できます。(合算不可)

例えば、母が仕事をしながら、同時に学校へ通われている場合は、母の事由として「労働」「就学」のどちらかを選んでいただく必要があります。ここで選んでいただいた事由に基づく、いずれか1つの項目で指数が適用できます。

参考:事由について

- 労働

- 出産

- 保護者の疾病・障害

- 同居親族等の介護・看護

- 災害

- 求職活動

- 就学

- 虐待・DV

- その他市長が認めた場合

補足 ひとり親(に準ずる)世帯について

ひとり親(に準ずる)世帯については、父母のうちどちらかの書類をご提出いただくことができない状況にあることから、基本指数の計算方法が通常と異なります。

詳細は下記の「ひとり親」をご覧ください。

よくある質問

Q:事由はいつ時点の状況で選択すればよいですか?

A:入園希望月(月の1日目)時点の状況により選択してください。

入園希望月の1日時点ではどちらが主な事由となるか、という基準で選択してください。例えば、現在は仕事をしているが、入園希望月の1日時点では産前休暇を取得している場合、入園月中に仕事へ復職することが困難な状況であれば出産の事由での申請となります。ただし、育児休業からの復職予定で申請している場合は、復職日を入園希望月の1日時点とみなします。なお、実際に入所となった場合は、入園月の翌月1日までに復職していただく必要があります。

Q:所沢市外に在住しています。所沢市内に勤務先があるため、所沢市内にある保育園等を申請したいと考えています。仕事は月に48時間行っており、現在住んでいる市からは、保育の認定として「労働」の認定を受けています。この場合、所沢市の基本指数では該当する指数がありませんが、「労働」の事由で申請できますか。

A:市外にお住まいの方が所沢市内の保育園等を利用、申請する場合は、お住まいの自治体の保育の必要な事由と所沢市の保育の必要な事由の両方の要件を満たしていただく必要があります(詳しくは「入園のしおり」P3 をご覧ください)。

所沢市における「労働」の事由で、条件のひとつである月64時間以上の勤務を満たさないため、このケースでは「労働」の事由で申請することはできません。

(1)労働

指数

- 月あたりの労働時間が160時間以上

週あたりの労働時間が40時間以上(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):28点

- 月あたりの労働時間が140時間以上160時間未満

週あたりの労働時間が35時間以上40時間未満(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):26点

- 月あたりの労働時間が120時間以上140時間未満

週あたりの労働時間が30時間以上35時間未満(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):24点

- 月あたりの労働時間が100時間以上120時間未満

週あたりの労働時間が25時間以上30時間未満(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):22点

- 月あたりの労働時間が80時間以上100時間未満

週あたりの労働時間が20時間以上25時間未満(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):20点

- 月あたりの労働時間が64時間以上80時間未満

週あたりの労働時間が16時間以上20時間未満(就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):18点

- 稼働予定(内定等を受け入園月の1日に就労している旨の「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」がある):15点

加算

- 月20日以上の労働:2点

- 月22日以上の労働:4点

解説

事由を「労働」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は申請書に添付のある「(A)就労証明書」を基に判断します。

稼働予定で申請の場合は、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の提出により一律で15点となります。

注意事項

- 指数は就労証明書の「6就労時間」に記載の時間及び日数で計算します。

- 労働時間に残業や通勤時間は含めません。

- 育児短時間勤務や部分休業を取得する場合も、通常(雇用契約上)の労働時間で算定します。ただし、保育の必要量については、育児短時間勤務や部分休業を取得している場合、取得中の労働時間をもとに決定します。なお、取得している育児短時間勤務や部分休業の日数や時間が「労働」の認定条件を満たさない場合は、認定の対象外となります。(例:育児短時間勤務の勤務時間が実働3時間55分の場合)

- 月の所定労働時間が64時間に満たない方は該当しません。(月16日以上、かつ、1日実働4時間以上を満たすことが必要です)

- 勤務時間に変動があり、1日4時間未満の勤務がある場合、月あたりの労働時間や日数からその勤務時間、勤務日数を除外したうえで指数を決定します。

- 「(A)就労証明書」の「6 就労時間(変則就労の場合)」に週間の就労時間(日数)を記載の場合は4(週)を乗じて月あたりの就労時間(日数)とみなします。

会社から内定等を受けていて、入園希望月1日時点で仕事を開始する予定がある方で、「(A)就労証明書」を会社に作成をしてもらうことができない場合は「稼働予定(内定等を受け入園月に労働する誓約書がある) 15点」になります。この場合は、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の表面左側に内定した会社名や労働時間、日数などをご自身で記載していただくことで15点となります。(「(A)就労証明書」を会社に作成してもらい、申請書に添付のある場合は、添付書類を基に判断します)

なお、「稼働予定(内定等を受け入園月1日に就労している旨の(5)誓約書がある)」での保育の認定(在園)ができる期間は、内定先が決まっていることから1か月間となります。

注記:期間内に、「(A)就労証明書」を提出することで期間を更新できます。

例)4月1日入園の場合

⇒在園期間

稼働予定(内定等を受け入園月に労働する誓約書がある):4月1日から4月30日まで

注記:期間内に、「(A)就労証明書」を提出することで期間を更新できます。

また、「稼働予定(内定等を受け入園月に労働する誓約書がある)」の場合は、「●加算」に掲載されている指数は加算されません。

よくある質問

Q:月あたりの労働時間や日数はどのように判断するのですか?

A:月あたりの労働時間は、「(A)就労証明書」「6 就労時間」に記載のある、月間の合計時間で判断します。ただし、記載内容が1日あたりの就労時間と月間の日数等から算出される、月間の合計時間と一致しなかった場合、どちらか低い数値で判断します。なお、就労日数が「平均14日から16日」と記載されている場合は、中間の15日を就労日数とみなすため、「労働」の事由での認定はできません。

例)ひと月あたりの合計時間が160時間(休憩1200分)、1日あたりの就労時間が9時から17時まで(休憩60分)、ひと月あたりの日数19日と記載されていた場合、8時間×19日=152時間<160時間のため、ひと月あたりの労働時間は152時間として指数を判断します。

Q:雇用契約上、最低労働時間の条件を満たしていれば、日数や収入の実績が伴わない場合でも対象となりますか?

A:病休等、会社での制度上の休み(有給休暇のみ)を取得している場合は、休みの日数も勤務日数に含みます。通常の勤務日数に有給休暇の日数を足して労働要件を満たす場合、対象となります。また、在園児においては、必要に応じて労働要件を満たす実績が維持できているかを確認させていただいています。

Q:就労直後で勤務実績が少なく、64時間を下回る場合はどうなりますか?

A:「(A)就労証明書」の「6 就労時間」の欄で証明されている所定の労働時間が労働要件を満たす内容であれば、「労働」の事由での認定が可能です。

なお、「6 就労時間(変則就労の場合)」欄を使用の場合、入園希望月の就労予定の状況を確約いただける場合、予定の内容でご証明頂くことも可能です。

Q:夜勤があり、勤務日数が月16日を下回る場合はどうなりますか?

A:深夜0時をまたぐ8時間超の勤務は2日で数えます。その上で日数が不足する場合は

「労働」の事由での認定はできません。

Q:恒常的に残業しています。会社に証明書を記入してもらえば、残業時間も労働時間に含めてもかまいませんか?

A:残業は労働時間に含めることはできません。会社が証明書等を発行した場合についても同様です。

Q:飲料販売や保険セールス等の外交員なので、労働時間が長いのですが、給料が出来高払いとなっています。指数はどのように選択するのですか?

A:給料が出来高払いであっても、「(A)就労証明書」「6 就労時間」に記載された就労時間等により、指数を選択してください。

Q:ボランティアなど無給の場合は対象になりますか?

A:給与収入などの対価が伴わない労働は対象となりません。

Q:親族や夫が経営する会社の手伝いをしていますが、労働を事由に入園できますか?

A:給与収入などの対価が伴わない労働は対象となりません。これと同じ考えから、家事手伝についても対象となりません。ただし、事業に専従している場合は、労働の事由として申請することができます。

Q:夫婦で自営業を営む場合、妻が事業に専従していることをどうやって確認できますか?

A:確定申告書の中で、事業専従者控除の有無で確認します。また、奥様が従事先からの給与収入として申告している場合も確定申告書で確認できます。

Q:会社役員をしています。証明書はどう記載すればよいですか?

A:確定申告等で「給与」として申告している場合は雇用されている場合と同様に、会社で記載してもらいます。それ以外の「営業」等で申告されている場合は自営業同様ご自身で記載し、確定申告の写し等+スケジュールを添付してください。

Q:稼働予定とはどのような状態を指しますか?

A:稼働予定とは、いわゆる内定の状態で現に働いていないが勤務先が決まっている場合や、開業準備中の場合を指します。

ただし、入園月の1日に仕事を開始する予定として、勤務予定先の会社が証明した「(A)就労証明書」がある場合、「労働」の指数により利用調整を行います。

(2)出産

指数

- 産前1か月から産後2か月の間に入園を希望する場合:32点

解説

事由を「出産」で申請した場合に適用される指数です。

この事由は、出産予定日から起算して前月1日から、出産月から起算しての翌々月末日までの間の入園を希望することができます。

この基本指数で申請する場合は、出産予定日が確認できる書類(母子手帳の写し)を添付いただくことで、認定期間や指数などを判断させていただきます。

なお、出産要件で申し込みをされた場合、在園できる期間は出産月の翌々月末日までとなります。

注記:期間終了日以降も引き続き保育園等の利用を希望し、出産要件以外の事由に該当する場合、改めて保育園等の新規入園申請を行っていただく必要があります。

例)出産予定日が4月3日の場合(出産予定月が4月の場合)

⇒入園希望できる日:3月1日、4月1日、5月1日、6月1日入園

⇒在園可能期間:3月1日から6月30日まで

出産要件以外の保育の必要な事由があり、7月以降も継続して利用したい場合は、7月1日入園の申請を事前に行っていただけば、利用調整の結果、再度入園することが可能となる場合があります。

(在園期間の終了日(月曜)は、出産日(月曜)から数えます。例えば出産日が3月29日(出産月が3月)となると、在園期間終了日は5月31日になります。)

上記のよくある質問の「事由はいつ時点の状況で選択すればよいですか?」で記載した通り、入園希望月1日時点で仕事へ復職することが困難な状況で他に該当する事由がない場合も、出産の事由で申請していただく形になります。

(3)保護者の疾病・障害

指数

- 1か月以上入院している場合(予定の場合を含む):35点

- 診断書の日常生活能力の程度が「1」の項目に該当する場合:29点

- 診断書の日常生活能力の程度が「2」の項目に該当する場合:26点

- 診断書の日常生活能力の程度が「3」の項目に該当する場合:25点

- 診断書の日常生活能力の程度が「4」の項目に該当する場合:23点

- 指定用紙以外の診断書の交付を受けている場合:15点

- 身体障害者手帳1級、精神福祉手帳1級又は療育手帳(A)の交付を受けている場合:32点

- 身体障害者手帳2級、精神福祉手帳2級又は療育手帳(A)の交付を受けている場合:31点

- 身体障害者手帳3級、精神福祉手帳3級又は療育手帳B・Cの交付を受けている場合:27点

- 身体障害者手帳4・5・6級の交付を受けている場合:25点

加算

解説

事由を「保護者の疾病・障害」で申請した場合に適用される指数です。

この指数は申請書に添付のある「(6)診断書」、所沢市指定用紙以外の診断書、または各手帳の写しを基に判断します。

注意事項

- 所沢市指定用紙以外の診断書や、各種手帳の写しの提出であった場合は「●加算」に掲載されている指数は加算されません。また、所沢市指定の様式であった場合のうち、入院中である場合も「●加算」に掲載されている指数は加算されません。

- 指定用紙以外の診断書を添付いただく場合、その病状が原因で児童を家庭で育児をすることが困難であること(保育の必要があること)が明確であるような記載が必要です。

(4)同居親族等の介護・看護

指数

- 児童を介護している場合で、医師の指示により1か月以上付添入院が必要な場合またはそれに準ずる状態の場合:32点

- 児童(手帳1級・療育(A)・Aの交付を受けている)を介護している場合:25点

- 児童(手帳2級・療育B・Cの交付を受けている)を介護している場合:24点

- 成人(手帳1・2級または介護度4・5の同居一親等)を介護している:23点

- 児童(上記以外)を介護している場合:20点

- 成人(上記以外)を介護している場合:15点

加算

- 居宅内:5点

解説

事由を「同居親族等の介護・看護」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は申請書に添付のある、介護を受ける方の「診断書」「介護保険証(写し)」「身体、精神、療育手帳(写し)」と、介護を行う方(保護者)の「介護スケジュール」を基に判断します。

なお、ここで添付をいただく「診断書」は、介護を受ける方に関するものですので、様式は不問です。

「児童を介護している場合で、医師の指示により1か月以上付添入院が必要な場合またはそれに準ずる場合」は、入園希望日時点でその内容であることが診断書にて読み取れた場合に適用される指数です。「それに準ずる場合」とは、遠方の病院で治療を受ける必要があり、保護者も1か月以上付添うよう医師から指示がある場合等のことです。

また、保育の必要量は「介護スケジュール」をもって判断します(保育の必要量については「入園のしおり」P5をご覧ください)。

注意事項

月の介護・看護に要する時間が64時間に満たない方は該当しません。

(月16日以上、かつ、1週16時間以上の介護・看護を満たすことが必要です)

また、申請児童本人の介護・看護を理由とした申請は原則不可です。

よくある質問

Q:介護スケジュールはどのようなものを提出すればよいですか?

A:1週間(週ごとで不規則な場合は1か月)の期間の介護スケジュールを提出して

ください。様式は自由ですが、1日あたりの従事時間がわかるようご記載ください。

Q:手帳等の交付を受けておりませんが、どうすればよいですか?

A:医師から診断書の交付を受けてください。様式は不問です。

(5)災害

指数

- 災害の復旧(豪雨・地震・火災等、居住している住居を対象):55点

解説

事由を「災害」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は申請書に添付のある「罹災証明書」にて、申請保護者が居住する家屋(物置等の居宅としていない施設は対象外)が全壊、または大規模半壊であると、証明されていることを確認させていただきます。

なお、大規模震災などでの災害ボランティアで遠方に行かれる場合は、この指数の対象外となります。

また、「災害」の事由で在園ができる期間は、全壊・大規模半壊であると証明されてから1年間となります。

(6)求職活動

指数

- 求職中(求職活動支援機関等利用証明書あり):10点

- 求職中:5点

解説

事由を「求職活動」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は申請書に添付のある「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」を基に判断します。

「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の表面右側に、現在の求職活動内容を記入してください。

ハローワークなどの求職活動支援機関等を利用しながら求職活動を行っている場合は「求職中(求職活動支援機関等利用証明書あり) 10点」になります。この場合は「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の裏面に、求職活動支援機関等から利用の証明があることにより10点となります。

その他、インターネットや求人雑誌などを活用し、求職活動を行っている場合は「求職中 5点」となります。

なお、「求職活動」で保育の認定(在園)ができる期間は、3か月間となります。

会社に就職内定し、仕事を開始することになった場合、期間内に「(A)就労証明書」を提出し、認定の変更をすることで在園期間を更新できます。詳細は「入園のしおり」P4(注エ)をご覧ください。

例)4月1日入園の場合

⇒在園期間:求職活動中の4月1日から6月30日まで

注記:期間内に、「(A)就労証明書」を提出し認定を変更することで期間を更新できます。

よくある質問

Q:3か月以内に就職が決まっていない場合どうなりますか?

A:3か月以内に就職が決まらない場合、退園となります。

例)4月に求職活動を事由として入園したが3か月以内に就職が決まらなかった。

⇒6月末で退園となります。6月中に退園の届出をお願いします。

なお、上の例の場合、在園中に7月入園の利用申し込みをしていただくことで、利用調整の結果、再度入園することが可能となる場合があります。

3か月以内に就職が決まらない場合で、7月以降も引き続き利用を希望する場合は、7月入園の申し込みをしていただいた上で、7月入園の締切日(6月中旬)までに退園届をご提出ください。

Q:求職活動支援機関等利用証明書はどのように確認するのですか?

A:「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」裏面の様式にハローワーク等からの証明があるか否かで確認を行います。

(7)就学

指数

- ハローワークでの職業訓練:26点

- 月の就学時間が96時間以上(学校教育法に定めるもの・準じた施設):25点

- 月の就学時間が64時間以上96時間未満(学校教育法に定めるもの・準じた施設):22点

- 上記以外(通信教育、日本語学校を含む)の就学:10点

- 入園希望月に就学が決定されている(スケジュール表の提出がない場合)(学校教育法に定めるもの・準じた施設):13点

- 入園希望月に就学の予定がある:8点

解説

事由を「就学」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は、それぞれの状況に応じて提出する書類が異なります。

「職業訓練受講指示書」「職業訓練受講推薦通知書」「就職支援計画書」のうちいずれか書類の写し + 「受講スケジュール」:26点

「在学証明書」または「合格通知等(確実に就学することがわかるもの)」+ 「受講スケジュール」:25点・22点・10点

「合格通知等(確実に就学することがわかるもの)」:13点

「予定先がわかるもの(パンフレット等)」:8点

なお、「入園希望月に就学が決定されている」「入園希望月に就学の予定がある」については、保育の認定(在園)ができる期間が1か月間となります。

学校等に合格し就学することになった場合、認定期間内に改めて合格通知書等と受講スケジュールを提出いただくことで在園期間を更新できます。詳細は「入園のしおり」P4(注オ)をご覧ください。

注意事項

- 職業訓練を受ける予定で、「職業訓練受講指示書」「職業訓練受講推薦通知書」「就職支援計画書」をお持ちでない場合は、「予定先がわかるもの(パンフレット等)」を提出いただくことで就学予定(合格前)と同じ基準で判断します。

- 受講スケジュールの添付がなかった場合、在学証明書等の添付があっても就学予定(合格前)の指数で判断させていただきます。

- 月の就学時間が64時間に満たない方は該当しません。(月16日以上、かつ、1週16時間以上の就学を満たすことが必要です)

- 職業訓練とは、主に公共職業能力開発施設で実施する職業訓練で、就職に必要な技能及び知識、技能を習得するための訓練等を意味します。大学や専門学校は該当しません。

よくある質問

Q:25点・22点・13点に該当する就学とは何を指しますか?

A:学校教育法第1条・第124条・第134条第1項に規定する、または、それに準ずる施設を指します。

Q:なぜ職業訓練は大学や専門学校より点数が高いのですか?

A:「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づき、求職者の雇用と生活の安定を図るために、国が公費により就労に向けた支援をしている事業であることから優位としたものです。「日本版デュアルシステム」「公共職業訓練(離職者訓練)」「求職者支援訓練」を受けている(受ける)方をハローワークでの職業訓練として、指数の対象としています。

Q:通信教育の受講はどのように確認するのですか?

A:通信教育の事業者が発行する受講証明書で確認します。

(8)虐待・DV

指数

- 虐待・DVを受けるおそれがある・受けている:120点

加算

- ひとり親:55点

- ひとり親に準ずる状態:26点

解説

事由を「虐待・DV」で申請した場合に適用される指数です。

この基本指数は、父母それぞれで加算される指数ではなく世帯として適用される指数です。

この基本指数は、以下に挙げる公的機関からの証明書等をもって判断します。

また、虐待・DVの事由で在園ができる期間は、証明書等の証明日から起算して1年間です。ただし、その後再度の証明がある場合は、それに応じて在園期間は延長されます。

公的機関からの証明

虐待:児童相談所または所沢市こども家庭センターからの依頼通知又は文書

DV:配偶者暴力相談支援センター等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する証明書」(保護の事実が確認できる場合)、裁判所からの「保護命令」

よくある質問

Q:現在、夫からDVを受けており、避難をするために所沢市へ転入しました。配偶者暴力相談支援センター等へ過去に相談をしたことがあります。この場合DVの事由として対象となりますか?

A:DVの認定には、既に行政機関等から必要な支援(保護)を受けており、配偶者暴力相談支援センター等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する証明書」(保護の事実が確認できる場合)、または裁判所からの「保護命令」をご提出いただくことが必要です。配偶者暴力相談支援センター等の保護をうけている、裁判所からの保護命令が出ている、のいずれでもない場合はこの指数の対象外となります。

(9)その他市長が認めた場合

指数

- その他市長が認めた場合:状況による

解説

(1)から(8)の事由に該当しないが、保育園等の利用の必要性を市長が認めた場合に対象となります。

例)国から配慮するよう通達があったもの(戦争や災害等からの避難等)について

ひとり親

指数

- ひとり親(離婚が成立し既に別居の状態にある、児童扶養手当認定者・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者・戸籍謄本で確認できる方、等):55点

- ひとり親に準ずる状態(「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」のうち、「ひとり親に準ずる状態」となる場合):26点

解説

- 事由は通常、保護者(監護者)ごとに判断しますが、離婚などにより父母のうちどちらかの書類を提出できない場合(ひとり親世帯の場合)は、不在である保護者の基本指数としてこの指数を適用します。

- この指数は「戸籍謄本の写し」または「離婚裁判を行っていることを示す書類(夫婦関係調整調停(離婚)の事件番号が記載されている呼出状など)」を基に判断します。

- 離婚調停を行うために弁護士と契約を結んでいる等「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」に示す一部の状態の場合はひとり親に準ずる状態とみなします。

- 離婚等に伴うひとり親の範囲に限らず、ご自分の置かれた状況や世帯の状況が、申請にあたり何に該当するのかがわからず提出書類が不明な場合は、保育幼稚園課にご相談ください。

よくある質問

Q:内縁関係のパートナーがいる場合、ひとり親指数の取り扱いはどうなりますか?

A:内縁関係の場合は、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならないことから、ひとり親指数の加算の対象となりません。また、この様な場合は、通常の世帯と同様の取扱いとなります(内縁関係のパートナーから「(A)就労証明書」等の提出が必要です)

Q:離婚を前提とした別居をしている場合、ひとり親指数の取り扱いはどうなりますか?

A:原則として、ひとり親指数の加算の対象となりません。相手方の(A)就労証明書など、事由が判断できるものをご提出いただくことにより、事由に応じた指数の決定をします。

ただし、特定の事情により提出ができない場合は「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」の書類と、状況に応じた必要書類のご提出をもって代えることができます。

具体的な必要書類については「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」をご覧ください。

Q:離婚調停は行っているが住民票上は同居している場合はどうなりますか?

A:ひとり親指数の加算は既に別居していることが前提にあるため、住民票上の住所が同じである限りにおいては相手方の事由が判断できる書類の提出が必要です。この場合、「離婚裁判を行っていることを示す書類」の提出があれば、ひとり親に準ずる状態とみなすことが可能です。

Q:公的機関からの保護証明等はないが、DV避難をしている。所沢市に住民票がないが申請はできますか?

A:「虐待・DV」として申請はできませんが、配偶者暴力相談支援センター等に相談歴があれば「ひとり親に準ずる状態」として相手方の事由が判断できる書類なしに申請することが可能です。また、住民票がある自治体への申請が原則ですが、「居住届出書」を提出すれば所沢市に住民票がない場合でも所沢市に直接申請することができます。

調整指数(利用調整指数表の裏面)

調整指数は「家庭状況」(申し込みする児童以外にも兄弟姉妹がいる、生活保護を受けているなど)と、「申請児童の現在の保育先」(認可外保育施設等を利用しているなど)の2つの内容に分かれます。

なお、「家庭状況」については、該当する項目であれば複数の指数がつきますが、「申請児童の現在の保育先」については、該当する項目が複数あっても1項目のみの適用となります(該当する指数のうち一番高い点数欄の指数のみを適用できます)。

例)申請している児童の保育先は、認可外保育施設を月12日利用しているが、育児休業もあわせて取得している場合

⇒該当する指数としては、「認可外保育施設について、月12日以上15日以下の利用実績がある場合」の8点、「育児休業中・産前産後休業中からの復職予定での入園申請」の11点と2つあります。この場合、一番高い点数の指数が適用されますので11点となります。

調整指数(家庭状況)

- 保育料等を滞納している人が世帯内にいる場合:-50点

解説

現在保育園等に在園している児童(兄弟姉妹)や、過去に保育園等を利用した児童の保育料等のうち、申請変更の申請日時点で所沢市へ納めるべき保育料等の滞納をしている方が世帯内にいる場合に、この指数の対象となります。

注記:この指数における保育園等は市内外の施設を問いません。また、世帯内とは、住民票上で世帯分離をしているかどうかを問わず、申請児童の保護者と生計を一にする方を含みます。

なお、申請児童の保護者と滞納をしている方が生計を別にしている場合、それぞれの公共料金(電気、ガス、水道)の支払明細書(または検針票)の写しのうち2つをご提出いただければ、生計を別にする世帯として判断します。

注記:「保育料等」とは、保育料、給食費のことを指します。

なお、この指数に該当した場合の合計点は、すべての調整指数が付かない状態となった上で、-50点を加えた指数となります。

例)基本指数64点、調整指数15点、合計指数79点に、滞納の指数が適用される場合

⇒調整指数の15点が付かなくなる上で、-50点を加えた指数となりますので、合計点は64点-50点=14点となります。

よくある質問

Q:保育料等を滞納していたが、今回の申請にあたり、滞納分を納付したいです。申請日までに支払えば滞納の減算は対象ではなくなりますか。

A:保育料等を納付いただいてから、納付情報を市が得るまで時間を要します。既に納付いただいている状況であっても、市で確認が取れなかった場合、減算の対象となります。申請、変更申請の提出日の直近で滞納している分の保育料等を支払った場合、支払った分の納付書の写しを添付いただき、滞納分をすべて納付していただいたことを確認できれば、この指数の対象外とすることが可能です。

また、申請後保留となり、滞納分を納付した場合も、納付した旨を届け出ていただかない限り、減算の対象となります。

令和7年度中に内定辞退・取消があった場合(令和7年4月入園のみ、令和6年度の12月から3月までの入園の内定辞退・取消を対象として減算します)

-20点

解説

この指数は次の場合に対象となります。

- 令和7年度入園利用調整で内定となったにもかかわらず、内定の辞退をした場合

- 令和6年度12月から3月までの入園利用調整で内定となったにもかかわらず、内定の辞退をした場合

なお、2の場合、減算の対象となるのは令和7年度4月入園のみとなります。

(令和7年度5月から3月までの入園では減算されません)

よくある質問

Q:第4希望の保育園等に内定が決まりましたが、思っていたより遠く、施設の雰囲気も合わないので辞退をしようと考えています。内定を辞退した場合、不利になりますか?

A:内定を辞退した場合はいかなる事情であっても減算の対象となります。申請書で希望する保育園等は、予め見学などを行い、ご確認いただいたうえで希望をしてください。

Q:内定後に転職をした結果、勤務時間が短くなりました。指数が下がってしまいそうなのですがどうなりますか?

A:内定後に指数の変動があった場合、内定が取り消しになる場合があります。内定の取り消しも内定辞退と同様に取り扱いますので、この指数の対象になります。

入園申請のない就学前(小学校入学前)の他児童がいる場合(児童介護、他施設等で保育している場合を除く)

-30点

解説

申請する児童以外に入園希望月1日時点で生後8週を迎えている就学前の兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の申請がなかった場合にこの指数の対象となります。ただし、その兄弟姉妹が、介護を要するために申請をしていない、職場内託児所などの保育施設等を利用しているため申請をしていない、といった状況の記載が申請書類にあれば指数の対象外となります。

なお、ここでいう申請とは、後述の「利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合」での申請は含みません。

例)第1子は2歳になるので保育園等に入園させたいが、第2子はまだ5か月なので、同居の祖父母が保育をする。

⇒この指数の対象となります。

市外在住者で転入予定を示す書類がない場合

-50点

解説

所沢市外から転入する予定で申し込みをするが、申請書類に転入する予定がわかる証明書(アパート等の賃貸契約書の写し、家屋の売買契約書の写し、転入先で同居する方からの「同居(予定)確認書」(例えば祖父母宅への転居予定の場合、祖父母から同居をすることを証明していただくことが必要です)の添付がない場合に、この指数の対象となります。

また、転入予定はなく、所沢市に勤務地があることが理由で申し込みをする場合も、この指数の対象となります。

里帰り出産を理由とする入園申請の場合は、この指数の対象外です。

注記:所沢市外にお住まいの方が所沢市内の保育園等を申し込む際の手続き方法は、「入園のしおり」P13をご覧ください。

よくある質問

Q:4月入園を希望していて、転居先の契約日が1月です。物件は決まっており、内覧に行ったことを証明する書類は提出できるのですがどうなりますか?

A:転居先の住所が確定していることを示す証明書がない限りは減算の対象です。申請変更の締切日(令和7年4月入園であれば12月13日)までに契約書等の提出があれば減算の対象から外れます。

Q:転入予定で4月入園を希望しているが、締切日までに契約書の提出はできません。結果が出るより前に実際に転入した場合、所沢市民として取り扱ってもらえますか?

A:申請変更の締切日までに転入予定を示す契約書等の提出や、保育幼稚園課での転入手続きもない場合、減算の対象となります。

利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合

-100点

注記:別途「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の提出が必要です。

解説

利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合で、「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の提出があった場合にこの指数の対象となります。

ただし、あくまで利用調整指数の減算であり、保留を確約するものではありません。

利用調整の結果内定となった場合、内定を辞退したとしてもその月の利用調整結果は「保留」の扱いになりませんのでご注意ください。詳しくは「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の記載事項をご確認ください。

入園、転園した当該年度内の転園希望

-40点

注記:兄弟姉妹が在園する施設のみ希望する場合は除きます。

注記:市外園から市内園への転園の場合は除きます。

同居している65歳未満の祖父母が月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていない場合

祖父母一人ずつに対し減算: 各-1点

注記:疾病・障害で保育に当たることができない場合は除きます。

注記:勤務内容の誓約(誓約稼働)及び求職活動を事由をすることはできません。

注記:祖父母の住所地が父母と同じ場合、同居として判断します。

解説

65歳未満の祖父母が父母と同居している場合で、その祖父母が月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていない場合、同居している該当者に対して各1点ずつ減点となります。祖父母に疾病や障害があり、保育にあたれない場合は減点になりません。

65歳未満の祖父母と同居している場合、祖父母の月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていることがわかる書類や、疾病・障害の状態のわかる診断書または各種手帳の写しを提出いただくことで減点の対象外となります。「月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていることがわかる書類」とは、保護者が「保育の必要な事由(認定事由)」を証明するもの(就労証明書や診断書等)と同様のものとなります(ただし、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」(誓約稼働含む)は対象外)。

祖父母の住所地が父母と同じ場合、世帯が別であっても同居として判断しますので、「保育の必要な事由を確認できる書類」の提出がない場合は減点の対象となります。

注記:複数の事由を同時に行っている場合、祖父母に限っては日数及び時間を合算することが可能です。

補足:年齢について

「65歳未満」の方とは、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた方(令和7年度に満年齢で65歳未満の方)を指します。

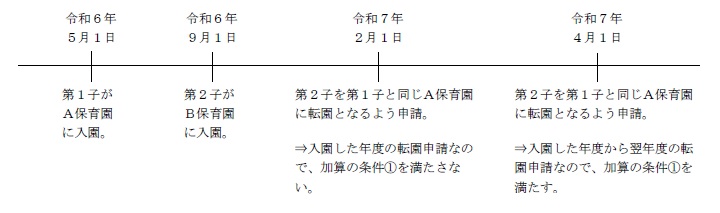

入園翌年度以降の転園

- 兄弟姉妹が在園中の保育園等のみを希望施設として、転園申請する場合(下段の指数と併用しない):10点

- 別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹が、「3 同時同園」で転園申請する場合(上段の指数と併用しない):10点

解説

この指数は、別々の保育園等に通っている兄弟姉妹を、同じ保育園等に転園となるように申請した場合に対し、加算を設けたものになります。なお、この指数における保育園等は、市内外の施設を問いません。

加算される条件は、以下の2点の両方を満たすことが必要になります。

(1)入園した年度の翌年度以降に、保育園等からの転園申請をする

上の例で、第2子を第1子がいるA保育園に転園となるよう申請する場合、この指数(10点)の加算の適用は令和7年度からになります。

(2)兄弟姉妹が在園している保育園等のみを希望する。または、別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する。

A.兄弟姉妹が在園している(在園となる)保育園等のみを希望する。

例1)

第1子:【保育園等】A保育園に在園

第2子:【保育園等】B保育園に在園

第3子:【保育園等】C保育園に在園

加算対象となる場合

(1)第3子が、第1子の在園するA保育園、または第2子の在園するB保育園を希望園として転園の申請をする場合。

加算対象とならない場合

(2)第1子が、第2子がいるB保育園に加えて、近隣のD保育園も希望園として転園の申請をする場合。

(3)第2子は第1子がいるA保育園のみを希望園とし、第3子は第2子がいるB保育園のみを希望園として転園の申請をする場合。

- (2)のように、希望する保育園等が、兄弟姉妹が在園している保育園等以外を選択した場合、この指数の対象外となります。転園となった際に、兄弟姉妹が同じ園で登園しない可能性がある申請状況であるため、加算対象外となります。

- (3)は、第2子と第3子の転園申請が同時に内定となると、第3子の内定先であるB保育園には、第2子が転園して在籍していない状態となり、この指数が加算される条件である「2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する」を満たさないことになるため、加算対象外となります。

B.2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する。

例2)

第1子:【保育園等】A保育園に在園

第2子:【保育園等】B保育園に在園

加算対象となる場合

(1)第1子と第2子が、同時同園を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。

加算対象とならない場合

(2)第1子と第2子が、同園優先を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。

(3)第1子と第2子が、同月入園を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。

- 転園の希望が成立した場合、兄弟姉妹が同じ園へ登園できる状況になることが加算の条件となります。同園優先(調整ができない場合は別々の園や一人のみの入園も可とする)や、同月入園(同月の入園であれば別々の園への入園も可とする)を選択した場合は、転園の希望が成立した場合、兄弟姉妹が別々の園に在園する可能性があるため、この指数の加算対象外となります。

その他の加算対象とされない場合

以下に挙げた例の場合は、加算対象外となります。

例3)

第1子:【認可外保育施設】D保育園に在園

第2子:【保育園等】B保育園に在園

(1)この状態で、第1子が、第2子がいるB保育園を希望する場合。

- 認可外保育施設に在園している児童が保育園等に入園する場合は、転園ではなく新規の入園としての取扱いとなります。なお、認可外保育施設のほか、幼稚園に在園をしている場合についても同様となります。

例4)

第1子:【認定こども園】Eこども園に、1号認定として在園

第2子:【保育園等】B保育園に在園

(1)第1子が、第2子がいるB保育園を希望する場合。

(2)第2子が、第1子がいるEこども園に、2号(3号)認定を受けて転園希望する場合。

- 1号認定は教育を受けるにあたり市区町村が認定するものです。認定こども園に1号認定として在園している児童は、利用調整上での考え方としては幼稚園に在園をしている児童と同じ取扱いとなります。2号認定を受けて保育園等に入園を希望する場合は、転園申請ではなく、新規の入園申請としての取扱いとなります。

「入園翌年度以降の転園」の区分で、両方の指数に該当する場合

「入園翌年度以降の転園」の区分にある2つの指数のどちらにも該当する状況であったとしても、適用できるのは一つだけ(併用はできない)の取扱いとなります。

例5)

第1子:【保育園等】A保育園に在園

第2子:【保育園等】B保育園に在園

第3子:【保育園等】C保育園に在園

第4子:【保育園等】D保育園に在園

(1)この状態で、第3子、第4子が、同時同園を選択して、二人ともそれぞれA保育園、B保育園を希望園として転園の申請をする場合。

- なお、本加点が該当する申請において、教育・保育給付認定変更申請書で「現在入園している施設の継続を希望しません。」を選択した場合、申請をした最初の月は10点を加点したうえで利用調整を行いますが、翌月以降は転園申請ではなく新規入園申請の扱いとなるため、加点を外したうえで利用調整を行います。

育児休業取得に伴う退園

- 育児休業取得と同時に一時退園した児童と出生児が共に育児休業明けに入園を希望する場合(令和7年3月31日までの一時退園が対象):100点

解説

育児休業取得に伴い、市内の保育園等を退園された児童が、育児休業からの復職を目的として、出生児童と共に入園の申請をした場合の指数となります。

詳細は「入園のしおり」P19をご覧ください。

なお、育児休業取得と同時に一時退園していただく運用については令和5年10月30日に廃止となりました。本指数は令和7年3月31日までに育児休業取得に伴い一時退園された方が対象となります。

注記:市内の保育園等に内定となった場合、入園月の翌月1日までに元の勤務先に復職していただく必要があります。詳しくは「入園のしおり」P16をご覧ください。

注記:前述の「利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合」に該当する場合には、この指数は兄弟姉妹共に適用されません。

兄弟姉妹

- 兄弟姉妹に小学生の就学児童あり:1点

- 兄弟姉妹(多胎児含む)が保育園等を利用中または申請中の場合:5点

- 兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)2人:1点 3人:2点 4人:3点 以降1人あたり1点加算

解説

申請児童の兄弟姉妹(多胎児含む)に関する指数です。

この指数における保育園等は、市内外の施設を問いません。

兄弟姉妹の人数は、申請書を提出した時点で誕生している兄弟姉妹の人数で計算されます。

注記:申請書に記載のある兄弟姉妹の状況で判断します。申請後に児童が誕生した場合は、速やかに申請内容の変更届をご提出ください。

よくある質問

Q:令和7年度4月入園を、兄弟(2人)で申請しようと考えています。第1子は2歳児で、第2子は令和7年1月出産予定での申請です。令和7年度では2人兄弟にはなりますが、申請時点では第2子はまだ生まれていない状態です。この場合、「兄弟姉妹が保育園等を利用中または申請中の場合」「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数はどのようになりますか。

A:「兄弟姉妹が保育園等を利用中または申請中の場合」の指数

出生しているか否かに関わらず、申請時点で利用中または申請中かどうかで指数を判断します。このため、第2子は申請時点で生まれていませんが、第1子、第2子共に指数がつきます。

ただし、申請後、第2子を家庭で保育をしたい等で第2子の申請を取り下げた場合、第1子はこの指数の対象外となります。

「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数

申請時点で誕生している兄弟姉妹の人数で指数を判断します。令和7年度4月入園に関する変更届の締切りは令和6年12月13日(金曜)ですので、この場合、第2子は兄弟姉妹の人数としてカウントしません。

したがって、第1子の「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数においては、第2子を人数としてカウントできません(指数がつきません)。しかし、(出生予定の)第2子の指数においては、第1子を人数としてカウントできます(指数がつきます)。

未出生児が生まれた場合は、速やかに申請内容の変更届をご提出ください。

混合保育又は医療的ケア児

- 混合保育入園審査会又は医療的ケア児入園審査会で集団保育が必要とされた児童が4月入園申請をする場合:120点

解説

混合保育とは

心身に何らかの障害や言葉の遅れがある児童を、保育園等で他の児童と一緒に保育することで、相互の成長発達を促すことを、所沢市では混合保育といいます。

この指数は、混合保育入園審査会で、心身に何らかの障害や言葉の遅れがある児童の、集団生活の可否について判断し、可となった場合の加算です。

医療的ケア児とは

日常生活を営むために医療的ケアを要する児童のことです。

この指数は、医療的ケア児入園審査会で、医療的ケア児保育の実施の可否について判断し、可となった場合の加算です。

なお、混合保育又は医療的ケアの制度を利用して入園する場合、あらかじめ市内の保育園等での受入れ体制(加配)を整える必要があることから、4月入園のみの指数となります。

混合保育審査会と医療的ケア児入園審査会での結果がどちらも「可」となった場合でも、この指数の上限は120点となります。

よくある質問

Q:混合保育入園審査会(又は医療的ケア児入園審査会)の可否にて、可と判断されました。必ず保育園に入れますか。

A:混合保育入園審査会(又は医療的ケア児入園審査会)で可と判断された場合も、調整指数の加算をした上で通常の利用調整を行います。このため、施設の空き状況などにより入園できない場合があります。

生活保護

- 生活保護受給中の世帯:10点

保護者

保育士資格等を有し市内の認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所に勤務中(育児休業からの復職を含む)または勤務予定

- 新規就労予定:15点

- 勤務中(育児休業から復職を含む):4点

注記:市内の保育園等に在園している児童の転園申請の場合は、加算対象外となります。

解説

保護者が市内の保育園等で保育士として仕事を始める(予定の)場合や、現在市内の保育園等に在籍している場合(育児休業等からの復職をする場合を含む)に、この指数の対象となります。

この指数の加算を適用するためには、以下の3点全てを満たすことが必要になります。

- 申請書に添付された「(A)就労証明書」で、勤務先が市内の保育園等であることが確認できる。

- 「保育士加算に関する確約書」(確約書にある各項目について就労者が確約し、その確約した者を雇用するということを勤務先の保育園等が証明する書類)を作成し、申請書に添付がある。

- 保育士証(資格取得予定の場合は保育士登録事務センターの申請受付)の写しの添付がある。

注記:幼保連携型認定こども園に勤務する場合は幼稚園教諭免許状・資格取得(習得)見込証明書等の写しも可。

補足1:「保育士加算に関する確約書」については、市内の保育園等でも配布しています。

補足2:指数の対象外となる事例

次に該当する場合は、この指数の対象外となります。

- 保育園等からの転園(2歳クラスまでの保育園等から卒室、卒園する場合を除く)

よくある質問

Q:保育士加算を適用して入園しましたが、事情があり離職しました。再度、市内の別の保育園に就職をする予定ですが、退園となりますか。

また、退園となる場合、もう一度保育園の申し込みを行いますが、この指数の加算はありますか?

A:1年未満で離職をされた場合、市内にある別の保育園等に就職するとしても、勤務を誓約した保育園等での保育の質の低下を招くおそれがあり、保育士加算の趣旨に反するため、離職した月末で退園をしていただきます。

(保育園等から解雇された、倒産した場合を除きます。離職票の離職区分で確認します。下記の離職区分コードを参照ください)

また、1年間の勤務を確約しての保育士加算を既に適用していることから、入園後1年以内は再度の適用はありません。

単身赴任中

3点

解説

保護者の方が単身赴任である場合に、この指数の対象となります。「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」表面の単身赴任欄のチェックが確認できた場合、加算となります。

申請中、勤務地の移動等で単身赴任となった場合は、「(9)施設等申請変更届出書」で単身赴任である旨を届け出してください。

また、転園申請の場合について、「教育・保育給付認定申請書兼現況届」及び「教育・給付認定変更申請書」にて単身赴任である旨を確認できた際に、指数の対象となります。

生計を維持する者の自己都合によらない失業により就労の必要性が高く、離職日から3か月以内に「求職活動」の保育要件で申請をする場合

10点

解説

生計を維持する者(保護者、または児童の監護者)が、自己都合によらない失業となり、かつ早期の就労をする必要が高い状況であることから、離職日から3か月以内に保育園等の申請をした場合に、この指数の対象となります。

なお、どの保護者(監護者)が生計を維持する者であるかは、前年度の所得の多寡で判断します。

この指数は、該当者の申請事由が求職活動である場合で、申請書に雇用保険受給資格者証の写しの添付がある場合に対象となります。また、雇用保険受給資格者証の離職区分(コード)が、次の番号のうちいずれかであることが必要です。

離職区分(コード)

1A(11)

1B(12)

2A(21)

2B(22)

3A(31)

3B(32)

調整指数(申請児童の現在の保育先)

調整指数(申請児童の現在の保育先)は、該当する点数欄のいずれか一つを選択できます。

注記:市内の保育園等に在園している児童の転園申請の場合は、加算対象外となります。

申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており、地域型保育事業や2歳児クラスまでの認可保育園を卒園・卒室して4月入園を希望する場合

20(100)点

注記:通常の希望園は20点、連携園や系列園は100点となります。

注記:事業所内保育事業の従業員枠を利用している場合はこの指数の対象外となります。

解説

申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けている児童で、2歳児クラスまでの保育園等を利用していて、卒園、卒室(2歳児クラスの3月31日まで在園)を迎えることにより、翌年度4月から新たに別の保育園等の利用を希望する場合に、この指数の対象となります。この指数における2歳児クラスまでの保育園等は、市内外の施設を問いません(事業所内保育事業所に従業員枠で入所している児童は除きます)。

なお、連携園、系列園の希望施設については100点の加算で、それ以外の保育園等では20点の加算での利用調整を行います(この指数は、希望する施設によって合計点が変動する指数です。例えば、第1希望を連携園、第2希望を連携園以外とした場合は、第1希望の審査の際に100点、第2希望の審査の際に20点を利用調整指数に加算した上での調整を行います)。

補足:連携園、系列園について

【連携園】

連携園については、各2歳児クラスまでの保育園等へお問い合わせください。

【系列園】

- 優々保育園 ⇒ 優々の森保育園

- 小手指向陽保育園 ⇒ 向陽保育園

- きたの第2保育園・きたの保育室西所沢 ⇒ 北野保育園

- 東所沢たんぽぽ駅前保育園 ⇒ 東所沢たんぽぽこども園

- よつば陽明保育園、あおぞら陽明保育園、なごみ陽明保育園 ⇒ 陽明保育園

- れんげほしのこ保育室 ⇒ れんげこども園

- 所沢文化保育園 ⇒ くすのき台保育園・所沢中央文化幼稚園・所沢第六文化幼稚園・所沢文化幼稚園

注記:申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており、2歳児クラスまでの保育園等を卒園、卒室(2歳児クラスの3月31日まで在園)し、翌月の4月の入園申請をした場合に加算となります。このため、卒園、卒室後の翌月4月入園の申請をされず、翌々月5月以降から保育園等の申請を開始する場合や2歳児クラスの3月31日より前に退園された場合は加算対象外となります。

申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており、事業所内保育事業の従業員枠を利用している場合

10点

解説

申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けている児童で、事業所内保育事業の従業員枠を利用しており、保育園等の利用を希望する場合に、この指数の対象となります。所沢市で認定の有無を確認するため、添付いただく書類はございません。

また、申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けていない児童はこの指数の対象外となります。

認可外保育施設・一時預かり事業・事業所内・企業主導型保育施設について月16日以上の利用実績がある場合

10点

認可外保育施設・一時預かり事業・事業所内・企業主導型保育施設について月12日以上15日以下の利用実績がある場合

8点

解説

認可外保育施設や、一般型一時預かり事業、事業所内保育施設、企業主導型保育施設を利用している場合に、保護者の負担を考慮し、この指数の対象としております。この指数の対象となるには、申請書に「(4)『一時保育・認可外・事業所内・企業主導型』保育施設利用証明書」の添付が必要です。

複数の保育施設を利用した場合、日数を合算することができますが、同一の期間に関する証明であることが明確であることが必要です。

なお、これ以外のファミリーサポート、ベビーシッター等は加点の対象外となります。

注記:「(4)『一時保育・認可外・事業所内・企業主導型』保育施設利用証明書」は、利用証明日時点で1か月以上利用していることが必要です。

例)6月入園希望(利用証明日が5月15日)の場合

⇒5月15日の時点で1か月以上利用していること(4月16日以前から利用していること)が必要です。

市外の保育園等に通っている場合

6点

解説

申請児童が、所沢市外の保育園等へ通っている場合に、この指数の対象となります。

「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」の裏面に記載していただいた「現在の状況(日中の主な教育保育場所)」などで在園施設を確認いたします。

上記以外

- 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通っている場合:2点

- 養護施設等に入所中の場合:17点

解説

養護施設とは、児童福祉法に掲げる「乳児院」「母子生活支援施設」「児童養護施設」等を指します。「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」の裏面に記載していただいた「現在の状況(日中の主な教育保育場所)」などから在園施設を確認させていただき、入所(通所を除く)の事実を確認できた場合に、この指数の対象となります。

保護者が保育

- 「労働」の認定事由で、かつ育児休業中・産前産後休業中から復職予定での入園申請:11点

解説

育児休業・産後休業明けの利用を目的として「労働」の事由で申請した場合に対象となる指数です。申請書に添付をいただいた「(A)就労証明書」にて、申請時点で育児休業中・産前産後休業中であることが確認できた場合にこの指数の対象となります。

注記:市内の保育園等に内定となった場合、入園月の翌月1日までに元の勤務先へ就労証明書に記載された時間・日数で復職していただく必要があります。詳しくは「入園のしおり」P16をご覧ください。

よくある質問

Q:令和7年4月入園を申請しようと考えていますが、この指数の加算となるためには、令和7年3月末まで育児休業期間があることが必要ですか?

A:申込み時点で育児休業中であれば加算の対象となります。令和7年4月入園の場合では、例えば復職予定日が令和6年12月1日であっても、申込日(令和6年11月1日から12日)時点で育児休業中であれば、加算となります。

Q:産前期間中に入園できるように「出産」の事由で保育園の申請をする予定です。「(A)就労証明書」を添付すれば加算されますか?

A:「労働」の事由で申請した場合にのみ加算されます。「出産」の事由となる場合には加算の対象外です。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課

住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階

電話:04-2998-9126

FAX:04-2998-9035